お盆休みに関東地方に影響を与えた大型の台風も、八ヶ岳山麓にはさほどの影響も与えず北上して行きました。

地震以外各地で聞かれる自然災害に無縁とも言えるこの地に住むことに感謝しなければいけませんね。

前回のみどり池トレッキングから二週間、13日には再び北八ヶ岳を訪れ、少し足を伸ばして稲子岳に登ってきました。

盆休み中は終日自由な時間が取りやすいので、少し距離のある山や宿泊山行もかろうじて対象になります。

体力、脚力には不安もありましたが、そこは登山再開のトレーニングとしてとりあえずチャレンジしてみました。

当日の予報は曇り、昼前後に小雨というものでしたので、前回強烈な日差しでハイコントラストになってしまったみどり池の写真も撮り直すにはいいチャンスです。

ただし歩き出しから湿度が高く、前回以上に大汗をかかされたのには閉口しました。

この日は周囲の森も水気を孕んでしっとりとした落ち着いた色合いです。

登山道脇の倒木の表面を埋める苔の色も深緑に溶け込んで一層美しさを増していました。

みどり池に着いて小休止。

まずは霧に覆われた池を撮るつもりが、霧はすっかり晴れて肩透かし。

しばらく手前までは濃い霧に覆われていたのが嘘のようです。

それでも曇天の柔らかな光の元でまずまずの写真は撮ることができました。

今回はあまり長居せず、稲子岳を目指します。

ここから先は2018年4月に黒百合ヒュッテまで往復して以来。

この時も稲子岳を目指したのですが、登山道分岐から全くトレースが無く、それなりの積雪をワカンもスノーシューもなく往復するのは無謀と判断して目的地を変えた経緯があります。

そもそも稲子岳は2005年11月に当時所属していた自然ガイドクラブの研修山行で登ったのが唯一。

その時はシャクナゲ尾根からニュウを経由して地図読みしながら樹林帯を抜け、山頂に至りました。

下山途中で天狗岳との間に横たわる地滑りによってできた凹地にも寄って、ハイマツとシラビソなどの垂直分布の逆転現象も観察した記憶があります。

本沢温泉方面への分岐を過ぎるとしばらくは北八ヶ岳らしい針葉樹の森が続き、前夜に降った雨に濡れた苔の緑の鮮やかさが際立ちます。

やがて登山道を広く跨いで砂礫の河原状になった沢を越すと傾斜が増してきます。

大体数年も過ぎると、登山道の記憶などかなり断片的になってしまうので、稲子岳の分岐までがやけに長く感じられ、おまけに相変わらず左大腿筋が怪しくなってきたので、立ち休憩を頻繁に取りながらノロノロと前進。

ここへ来て今回曇天あるいは雨天の光量不足で、一脚では心許ないと背負ってきた2.2kgの三脚がこたえます。

天候も怪しくなってきたので、そろそろ撤退を意識し始めた頃、いきなり分岐に到着。

こうなると戻るのも惜しく、気がつけば稲子岳への踏み跡を辿っていました。

さすがに三脚は背負いきれず、途中でデポ。

多少は軽くなったとは言いながら、そろそろ痙攣の兆しが出始めた左大腿筋を庇いながらの前進は遅々として捗りません。それでもこれといった危険箇所もないので、件の凹地を左に見ながら急斜面を登って山頂直下のザレ地に着きました。

嬉しかったのはコマクサが二株登山道脇に咲き残っていてくれたので、まずはこれを撮影。

今回の目的の一つでもあったので、山頂着も含め、やっと肩の荷が下りました。

ただ近くに咲いていたのはこの株ぐらいで、あとは終わりかけの数株が目に付いたくらい。

完全に時期を逸したようです。

今回驚いたのは、以前はなかった害獣除けの電柵が縦横に張り巡らせてあったこと。

コマクサ保護と南壁からの転落防止という意味でしょうけれど、少し大仰な気もしました。

いずれにせよこれは致し方ないですね。

雲行きが急に怪しくなってきたので、山頂(特に標識は見当たりませんでした)の一角で昼食をとり、すぐに下山。結局分岐手前から20分ぐらい土砂降りの洗礼を受けました。

その後みどり池で雨具を脱いで、再度風景撮影。

ただし足の攣りは下山時も残ったので、予定より早く帰途に着きました。

前回に比べ立ち止まる回数も3倍くらいな超スローペースでの下山。

かつては一日で稲子湯から夏沢峠経由で硫黄岳、横岳、赤岳と縦走し、真教寺尾根を下山した健脚ぶりは見る影もなし。

まったく歳はとりたくないものです。

前回は見られなかった倒木に生えたマスタケの幼菌。あと数日で食べ頃です。

カブトゴケの仲間も色鮮やかです。

しらびそ小屋では相変わらずウソのペアが居座っていました。今回はオスのみ撮影。

中山峠へ向かう登山道。しっとりとした苔の世界に癒されます。

天然の苔玉。

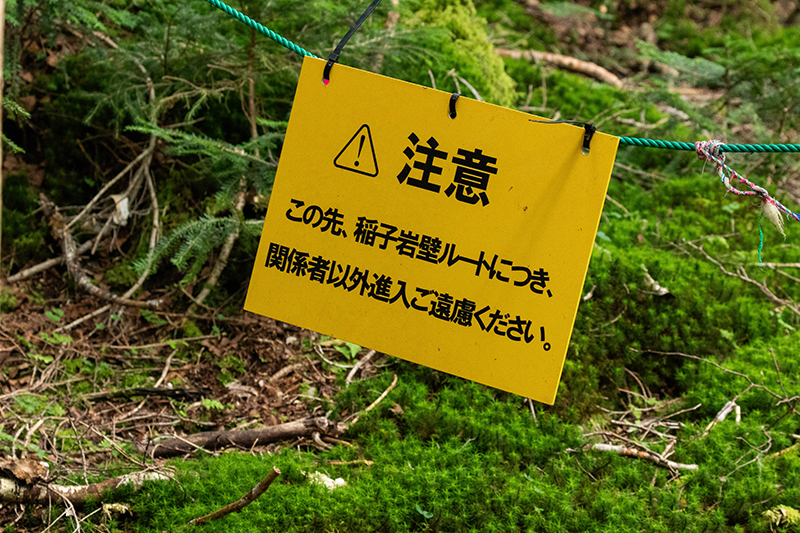

ここからは不明瞭な踏み跡になります。ルートファインディングのスキルが必要。

途中から見上げた南壁。完全にクライマーの世界。

途中の樹林帯には美しい苔庭が。

苔の上にトウヒの松笠が落ちていました。

咲き残りのコマクサ。八ヶ岳の開花したコマクサに出会ったのは2018年以来。

山頂付近のザレ地。害獣除けの電柵が設置されていました。中山峠方面は雲の中。

左が南壁の上部です。電柵の隙間から撮影。

2005年11月17日の山頂写真。後ろには両天狗岳。右端が管理人。若かった。

これが太陽光発電システムでしょうか。

ウメバチソウが咲いていました。

コバノコゴメグサ。名前を思い出すのに一苦労しました。

山頂のプラトーを振り返って。中々の奇観ですね。

オンタデ。礫地の最後に撮影。この他にもイブキジャコウソウの咲き始め多数、ミヤマシオガマの咲き残りが少し見られました。

ちょっとした岩場に咲いていたヒメシャジン。光量不足だったけれど割と綺麗に撮れました。

みどり池に戻って休憩。雨が上がって稲子岳南壁が姿を現した。

帰途、稲子湯付近の道路脇に咲いていたソバナ。状態のいいものが群生するのは初めて撮影できました。