一昨日は守屋山へ行ってきました。

守屋山登山はなんと18年振り。

2007年に学校登山のガイドで登って以来です。

登山道も朧げな記憶とは全く違っていて、歳月の重みを感じました。

登山口には立派な駐車場が整備され、その横はかなりの面積がソーラー発電パネルで埋め尽くされています。

10時40分発。

歩き始めは結構な登りで、この辺りも記憶に無いところですが、ここからもカラマツの林越しにソーラーパネルに覆われた山肌が確認できました。

林道に合してしばらく行くと林道に沿った登山道の分岐が見えてきました。

ここも以前の記憶には無く、当時は林道をそのまま辿った気がしたので、直進しました。

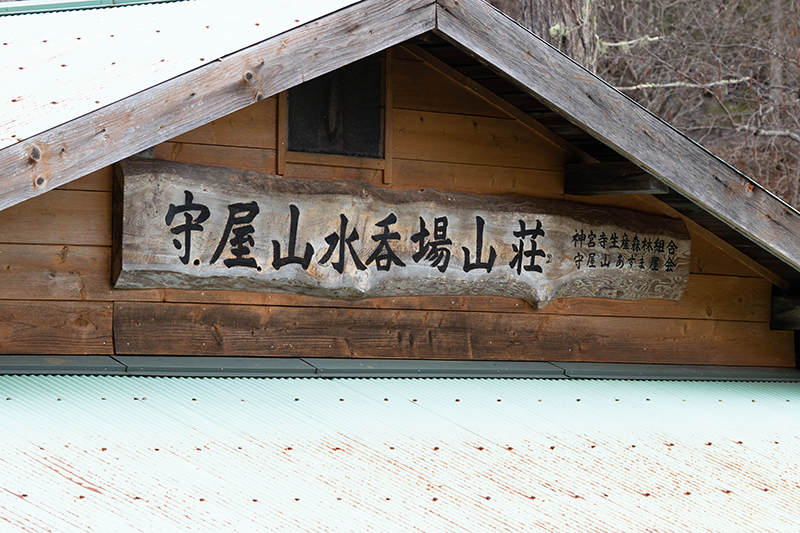

やがて左手に施設のある平地が見えてきました。

ここが分杭平。並行する登山道もここで合流します。

水呑場ともいわれ、トイレや山荘などもあります。

(トイレは利用しなかったので、山荘も含めこの時期利用できるかどうかは不明)

守屋山諏訪社の横を抜けてようやく本格的な登山道に。

ここも朧げな記憶しかありませんが、こんな感じだったかなといった程度。

道中何組かの下山者にすれ違い、一人の青年に追い越され、途中一回の休憩でなんとか東峰に着きました。

ここまで1時間20分。

長いブランクを考えるとまずまずのコースタイムでしょうか。

山頂には駐車場から5分くらい先行した女性が既に悠々と休憩中。

こちらの到着とすれ違いに早々に降って行きました。

その後も西峰からの登山者が続々と戻ってきます。

こちらは西峰往復は自信がないので、かなり霞んだ360度の山岳展望を一通り撮影し、簡単な昼食を終え、下山に掛かりました。

13時30分駐車場着。

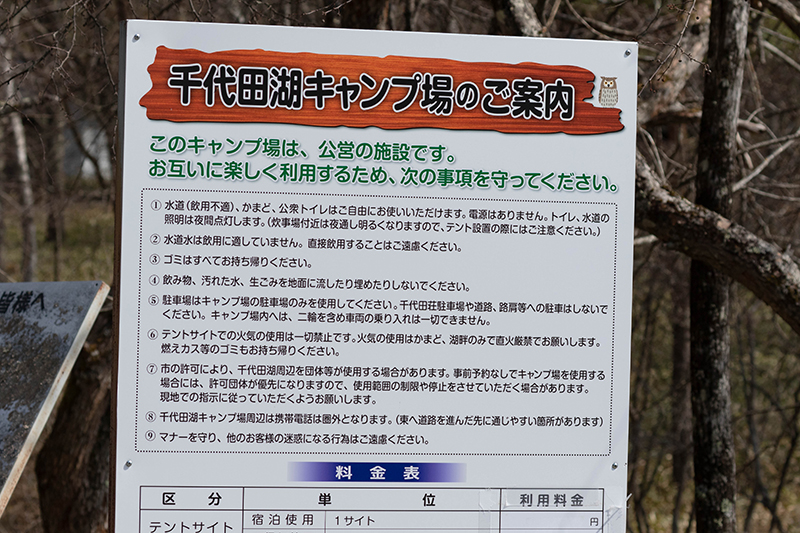

まだ時間があるので、以前から気になっていた千代田湖に行ってみることにしました。

この池は冬季は完全に結氷すると思うので、水鳥はあまり期待できませんが、ロケーションだけでも確認できればとの思惑です。

ゴルフ場を過ぎると道幅もかなり狭くなりますが、程なく到着。

林間の静かな佇まいのいい池でした。

ここはキャンプ指定地にもなっていて、伊那市からの指定管理団体が運営しているようです。

4月1日からオープンしているようですが、この日は高齢男性が一人でテントを設営しているだけでした。

とりあえず池畔を一周してみましたが、水面にはカルガモのペアが3組ほどいるだけ。

初夏からは夏鳥も入ってくるのでしょうね。

帰路を芝平峠経由でと考えていましたが、冬季閉鎖中とのことで往路を戻りました。

今季初登山。

平易なコースでしたが、まずは歩けて何よりでした。

登山道標識。昔は無かったよね。

林間越しのソーラーパネル群。かなりの規模でした。

記憶に無い登山道。そもそもここを辿る意味はあるのか?

水呑場に設置されたベンチテーブル。休憩には好適地。

仮設、既設トイレが設置されているが、冬季閉鎖中のようだった。

夏期には泊まれるのだろうか?

守屋山諏訪社というらしい。

「神宮寺生産森林組合」。神宮寺はかつて神仏習合時代に諏訪大社に属していた寺院。現在は跡地と地名にしかその痕跡を残さないそうだ。明治維新時の神仏分離、廃仏毀釈政策の折に廃寺になったり、取り壊された神宮寺は全国的にも数知れないはずだが、もし残っていれば貴重な文化遺産になったであろうと思う。

山頂の少し手前の林の切れ間から望む諏訪湖。毎冬お世話になる赤砂崎公園が見える。

東峰の山頂標識。丈夫一点張りといったところ。

山岳展望は甲斐駒ヶ岳から。右は鋸岳。

八ヶ岳方面。右から編笠山、奥に三ツ頭山、権現岳、ギボシ、旭岳、ツルネ。

右からツルネ、大天狗小天狗の岩峰、赤岳、手前に重なって阿弥陀岳、左へ横岳への稜線。

右から北横岳、山頂が雲に隠れた蓼科山。ピラタススノーリゾートのコースにはまだ雪がたっぷりあるように見える。

ほとんど雪のない車山から霧ヶ峰。また夏にお世話になる場所。

右から鉢盛山と小鉢盛山。どちらもまだ未踏のピーク。

中央アルプス方面。

西峰。人が見える。次回は行ってみよう...。

駐車場横のソーラーパネル。景観的にはいただけない。

千代田湖畔に立つ「千代田荘」夏期には営業するのだろうか。

野鳥でも止まってくれればいい感じの枯れ木。釣り禁止の池だが、ルアーラインのような糸が絡んでいるね。

池畔には同年配のキャンパーが一人で幕営していただけだった。

現在ではネットでの予約になってるようだ。